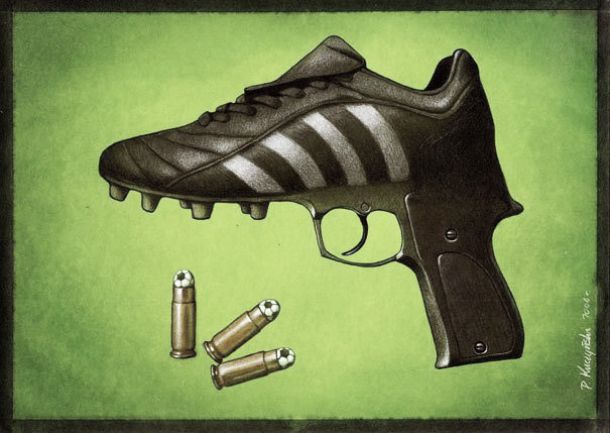

Cada cierto tiempo el fútbol, lo que lo rodea nos conduce a avergonzarnos seriamente de un deporte en el que desde que comenzó a rodar el balón fue utilizado tanto para la paz como para la guerra. Por ello estas líneas que solo persiguen el reflejo de la cruda realidad van encaminadas hacia desmontar el mito de la mejor afición. En todas y cada una de las aficiones del planeta existe un grupo de fanáticos que encuentran en el futbol el pretexto idóneo para el ejercicio del crimen, que hacen uso de las gradas para imponer su extrema ideología política, para desahogar rencores acumulados desde la infancia y de sus vidas cotidianas. El fútbol, sus colores, sus insignias, son utilizadas para el ejercicio de la barbarie, de la violencia gratuita. En demasiadas ocasiones desembocan en el deporte y sus aficiones rencores entre pueblos vecinos, entrenados para odiarse mutuamente, pero el fútbol no es culpable de la citada escalada de violencia. Puede y debe ser responsable de su control, de la expulsión de los elementos ultras, pero la violencia que eclosiona en torno a los campos de juego es absolutamente reveladora de la crisis social y los problemas que afectan al ciudadano. En la cara pintada del fanático, tras su ruidosa presencia escudada en la omnipotencia del balón se esconden numerosas frustraciones; la pérdida, ausencia o precariedad del empleo, el recorte de los derechos, la obediencia semanal…

El fútbol y sus gradas son elementos altamente sensibles para la radicalización, históricamente los himnos patrios han invitado a matar, a morir por ellos y, el fútbol es el perfecto simulacro de una contienda bélica. Ya sea a nivel local, regional, estatal o internacional, los himnos de los equipos son entonados como cánticos marciales, convocan a la guerra. Aunque pueda parecer un contrasentido y hayan servido para unir pueblos, salvo contadas excepciones las banderas separan, son enseñas de nuestro etnocentrismo y los colores diferencian. A lo largo de la historia de la humanidad toda bandera, todo color, se ha unido para hacer frente a otro. El fútbol y todo lo que le rodea es en esencia una metáfora de todo ello, el problema es cuando un grupo de energúmenos deja de comprender la metáfora, transformando en guerra el deporte y la competición. Las banderas pueden ondear al viento, pero el palo puede ser utilizado también como arma, y el gol como granada de mano. En ese momento los violentos convierten historia, deporte y escudos, en escudos de armas, bombos en tambores y cánticos en clamores de guerra.

Habitualmente todo aquel que presta más atención a la grada que al balón, todo aquel que mira el partido pero no lo ve, tiene otro tipo de objetivos que poco o nada tienen que ver con el fútbol. Para este tipo de aficionado la grada es campo de batalla y la presencia del hincha visitante con otra bandera, otras insignias y otro color, constituyen la localización del enemigo (no competidor). El fútbol no es el problema, pero ha sido tristemente invadido por la violencia y, de esto último sí que son responsables aquellos que tienen la potestad de controlar, legislar y educar. Tanto los clubes, como las federaciones, organismos oficiales y medios de comunicación, tienen el deber de poner freno y sobre todo concienciar a la gente de que el fútbol es una fiesta en lugar de una guerra, un elemento unificador, pacificador. Por todo ello resulta absurdo todo acto de hermanamiento, todo nombramiento de ‘mejor afición’ mientras que los reducidos grupos violentos no hayan sido erradicados por completo. Ninguna hinchada podrá ser considerada ejemplar, pues ese cinco por ciento es suficiente para manchar al 95 por ciento restante. Ese reducido porcentaje es suficiente para ser noticia destacada en supuestos informativos deportivos que con la deontológica excusa de informar, alimentan la polémica, el morbo y sacian la sed de sangre del espectador.

En este mundo de sangre la violencia siempre será lo más importante, por ello, por ese pequeño porcentaje, la afición del Cádiz y su equipo volvieron a ser noticia una vez más, obviando por completo iniciativas como la surgida para la donación de sangre para Laura Ortega. Una cadista que tuvo que volver a empezar, que volver a luchar en una guerra contra sus propias células terroristas, que sí que merece la pena, aquella que acometen a diario millones de personas que nunca serán noticia para los informativos. Y es que las guerras a las que deben acudir los medios, los dirigentes, los aficionados y el balón, son aquellas cuyas insignias y banderas sirven para convertirnos en menos salvajes y más humanos.