Parecía un pequeño estrenando su juguete de navidad, es más, era como verme a mí con unos diez años cuando cada domingo de mi vida me ponía de arriba a abajo, camiseta, pantaloneta y medias albirrojas.

Pero esta vez era él, el niño en cuerpo de adulto; era el responsable de haberme dado uno de los regalos más enormes de mi vida: haberme hecho santafereño. Mi papi.

La mañana era larga, más para él que se había levantado temprano. Por eso, ir a misa no podía faltar; menos para este día especial. La ayuda divina se solicitaba por si era necesaria. Estoy seguro que lo escucharon, esta vez jugaron de nuestro lado.

La ansiedad nos tomó a ambos de las manos y nos sacudió. En redes sociales anunciaban filas interminables en El Campín. Estábamos en Chía y el camino era largo.

Todo lo preguntaba, todo lo quería saber. ¿Por dónde vamos? Y ¿Eso qué es? ¿Cual ruta cogemos? ¿Ese es el Transmilenio que nos lleva? ¿Cuanto falta para llegar? Es que esta vez yo era quien lo llevaba al estadio, no él a mí.

El Transmilenio estaba abarrotado, la ruta G90 que conducía el articulado desde el Portal Norte hasta El Campín se llenaba más en cada estación. Para mí era normal, para cualquier capitalino es normal, para mi papá no: apenas era su segundo viaje en Transmilenio.

Afuera, mientras tanto, la ilusión se tomaba las calles. Banderas salían de los carros, taxis y camiones. La piel del león se veía en cada esquina, ríos de santafereños, rostros embadurnados de rojo y blanco. Todo bajo la mirada atenta de él, como si nunca hubiera ido al estadio. Pero sí, sí había ido, pero no a ver campeón a su equipo, a nuestro equipo; por eso él era el encargado de llevar el asta de la bandera, una de las miles que engalanarían el Nemesio Camacho.

Fiesta absoluta

La llegada al estadio no fue menos increíble, calles interminables de gente desfilando con sus camisetas santafereñas, afiches del futuro campeón, gorros, banderas, manillas y cualquier recuerdo alusivo al primer campeón era común encontrar en cada calle. Pese a que todo ya lo había visto, él lo preguntaba y lo miraba, todo con deseo. Con ganas de comprar cada artículo que se encontraba en el camino.

Las largas filas que se hacían a las afueras del templo bogotano se fueron diluyendo rápidamente y en cuestión de pocos minutos logramos ingresar al estadio. Eso sí, como mi papá todo lo quería saber, hasta al operario de Ticketshop le preguntó ¿qué cómo era eso del abono?, ¿qué si cuando se pasaba por el aparato aparecía la recarga? En fin.

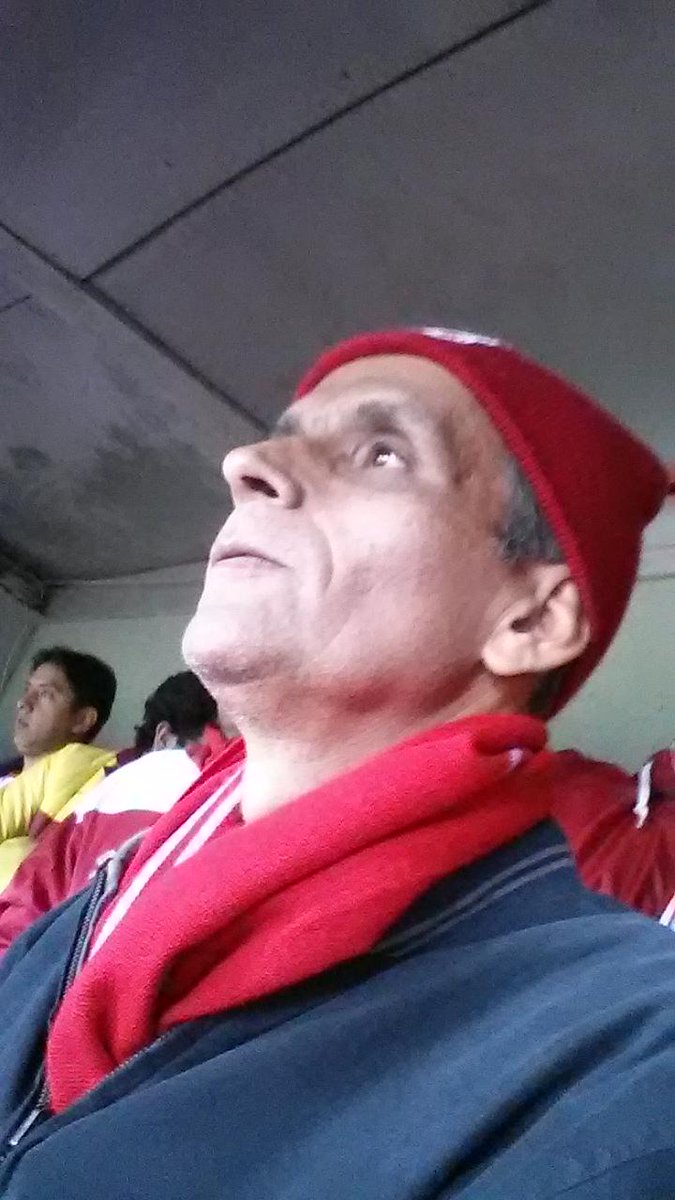

Ya en las gradas el tiempo se detuvo, la lluvia hizo más larga la espera. Dos horas faltaban y el estadio estaba a reventar, pero las horas –justo hoy- tenían más de sesenta minutos. Eso poco y nada le importaba a mi padre, ya estaba en el estadio y no lo podía creer. Fotos allí, fotos allá, videos, cánticos por doquier. Yo tampoco lo podía creer, quien me había inculcado ese infinito amor por el ‘león’ estaba a mi lado en el estadio, como no sucedía hace más de cinco años.

El abrazo eterno

El equipo salió al terreno de juego y la fiesta no se pudo contener, extintores rojos y blancos adornaron la cancha, un hermoso tifo se tomó oriental y las banderas rojiblancas no dejaban de ondearse. Mi acompañante por su parte, maravillado con el espectáculo, no podía dejar de sonreír, todo le parecía un sueño. Y lo era, era el sueño de ver campeón a tu equipo en el estadio. ¡Qué sueño! ¡Se hizo realidad!

Lo que sigue bien lo conocen ustedes: Medellín dominó todo el primer tiempo y pudo abrir el marcador; pero el fútbol se gana con goles y la puntería de los visitantes jamás estuvo fina. El sufrimiento no era ajeno a nosotros y a Camilo Vargas había que empezar a forjarle una estatua.

En la segunda mitad apenas nos estábamos acomodando en los puestos y apareció un sablazo infernal, un golpe que entró sin pedir permiso en el arco de Bejarano, del jugador que siempre termina con el uniforme sucio y que no conoce la palabra pereza, el mismo que nació en el club al que le marcaba: Luis Carlos Arias. Desataba la locura.

Nos miramos de reojo y pusimos fin a una sequía de ocho largos años sin celebrar un gol juntos en El Campín. Fue el abrazo del alma, el abrazo más eterno de mi vida. Y gritamos y saltamos, como jamás lo habíamos hecho en la vida. ¡Santa Fe era campeón!

Pero al hincha de Santa Fe no le enseñan la palabra sufrimiento, viene en el ADN ‘cardenal’, viene al nacer. Es inherente al albirrojo. La desesperación aparecía y el tiempo era más lento que nunca, a falta de diez minutos para el final en la radio decían que ya era momento de celebrar, mi papá seguía sin creerlo cierto. “Aún no hemos ganado nada”, decía. Y se desconectó del audífono del radio, para hacer más extensa y angustiante la espera.

El gol del Medellín apenas recordó que Santa Fe jamás gana holgadamente, porque no apagó la fiesta. Luis Sánchez -que quería seguir pitando toda la noche- pidió el balón y el ‘león’ lo volvió a hacer: campeones como la primera vez.

Como cuando tenía cinco años y lo consideré mi superhéroe –aún lo sigue siendo- me abalancé sobre él, para recordarle que la pasión que nos unió desde que nací, no nos va a separar jamás. Y en esos abrazos que traspasan la carne, con su voz ente cortada y lágrimas en los ojos me dijo: ¡Gracias por traerme! No, respondí: ¡Gracias por hacerme hincha de Santa Fe!